昨年…2016年11月24日

イラストレーターの原田治先生が逝去…

そんなニュースが今年

2017年2月10日…一斉に報じられました。

原田先生のイラストの一ファンとして、

ショックでした。

↓ 集めたグッズです。癒しです。

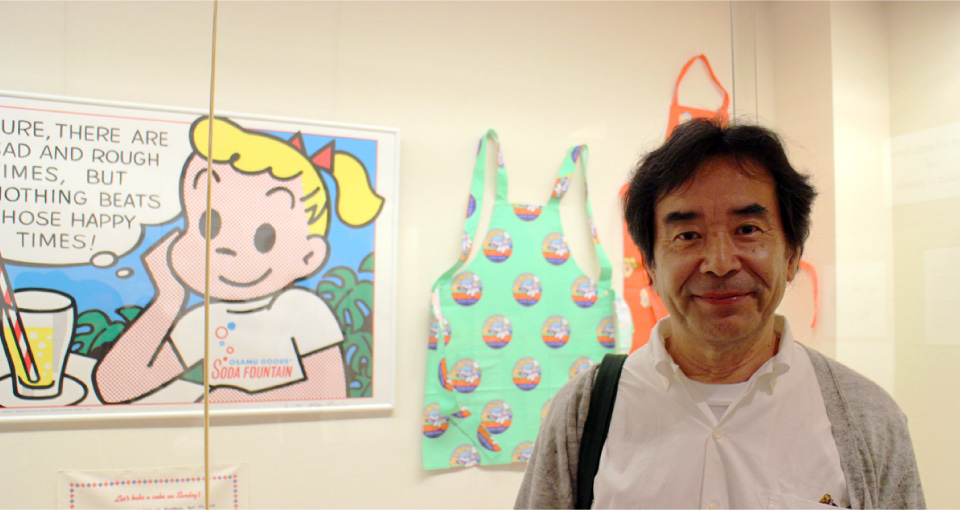

2016年9月22日に

弥生美術館・竹久夢二美術館にて

開催されたトークショー ↓

それが先生を見た最初で最後の日に。

あの時は元気そうでしたが…まさか

その2ヵ月後に亡くなられていたとは。

質問のコーナーで挙手できなかったのが

今となっては悔やまれます。

先生と話せる一生に一度の

絶好のチャンスだったのに。

会場の雰囲気に…御本人を前に…

怖気づいてしまいました。

他の来場者の質問に対し、

「あの絵は適当に描いた」

とか、

「あの仕事 金にならない」

って感じの、数々のドライな返答…

素敵でした。

「私は分析・努力したから

成功した!」

とか言う成功者の

村長根性丸出しの蒸し暑い訓戒…

そんなトークショーだとキツイなぁって

内心 不安だったんですけど。

垣間見えた人となりが、

先生の描くイラストのイメージを

損なわなくて…

一人で勝手に安堵してました。

自分…

作者と作風のギャップを

ソレはソレ コレはコレと

分けて考えられない…

脆い一面があるんです。

だから知り合った漫画家さんの作品を

マトモに見られない傾向にあります。

『このキャラの乳、

凄い良い形に描かれてるけど…

この作者さん

こないだ会った時

片目が痛いって言ってたなぁ…

そんな状態で描いたのか』

とか…

もう作品に没入できない。

知り合って無くても、

『宮崎駿って左だったのか…』

『さまぁ~ず三村って右だったのか…』

って印象が一度 入ると

もう純粋には その人の作品を

観られなくなる。

鳥肌実みたく

ハナから そのスタンスなら別ですが。

そんな自分なので…自分は原田先生に

「あまり公の場に

顔出しされないのは

ナゼですか?」

って質問したかったんですが…

先生なら どう返答したんでしょうか。

「面倒だから~」…ですかね。

そんな先生のイラストもクールな

AnimeTime-MotherGoose Y744-4010 Jack and Jill

Seiko 1987頃

SeikoALBAアニメタイムのオサムグッズ。

SeikoのALBAとは

CasioのG-SHOCKと似たようなもの。

海外で組み立てて製造コストを抑え

定価を低く設定した

Seikoの廉価版ブランドがALBA。

で

Seikoの児童向けブランドがAnimeTime。

販売当時の価格は5000円前後。

現在はオークで美品2.5万円前後、

運が良ければ5000円で入手した例も。

カラバリは確認した限り…

銀

青

緑

緑は持ってません。

どなたか売って下さい。

↓ DMで…。

純正ベルトは経年劣化。

赤の革に交換 ↑

裏蓋 ↑

ジャックWAW!点灯時

ジルは瞳を閉じ…

ウインク…

からの両目パッチリ。

この点滅が電池が切れるまでエンドレス。

…配色にしても

ワチャワチャが楽しい腕時計。

↑ この撮影場所は

弥生美術館併設の喫茶 港や。

オススメです。

可愛い店員いますし。

このカレーが美味しく

よく足を運びます。

…決して可愛い店員が目当てでなく。

店内は こんな雰囲気。

大正浪漫。

メニュー ↓

謎なのは…

↑ これ…。

大正浪漫の中に…太秦感。

なぜ…。

↑ オサムグッズの原田治展

開催時のメニュー表。

欲しかったな…このメニュー表。

↑ もったいなくて

飲むのに時間を要したラテアート。

どのキャラのラテアートが来るかは

店員さん次第で選べないという規則。

なので他の席の女性が撮りに来て、

自分も他の席のラテアート撮りに。

皆が撮るまで飲まないで的連帯感が。

オサムウォッチは

この写真以外に5点ほど所有。

こんなふうにミームと言うか…

作者はいなくなってしまっても

作品は愛され残っていく。

素敵です。